豚骨ラーメンの「一幸舎」が完全セルフ式のうどん店をオープン!「元祖博多うっど〜ん」 元祖博多うっど〜ん「麺を喰らう」麺ショップ本店(博多区博多駅前)

人気豚骨ラーメン店のうどん業態

博多ラーメンの「一幸舎」がうどん屋を出店したと聞いて、さっそく食べに行ってきました。

オープンは10月30日。博多駅前の「元祖ぴかいち」の裏です。

「一幸舎」が営む「製麺屋 慶史」直営のセルフうどん店。

「元祖博多うっど~ん!!『麺を喰らう』麺ショップ本店」って、店名がユニークですね。

入口はこちら。

東京にある「博多天神」という豚骨ラーメンのチェーン店の外観を思い出しました。メニューが貼ってあるのは良いですね。入口のダンジョン感がすごくてワクワクしますがいざ入店!

入るとすぐにコの字カウンターがあり、お盆を取って好きなメニューを選びます。

まずは麺の選択を。2種類の中から食べたいほうの卓上札を取り、お盆の上に乗せて前に進みます。

今日は「汁なし(小)」にトライします。

「小」といっても、ゆであげた麺の量は160g。

私にとっては十分なボリュームです。

いなり(1個60円)、かしわおにぎり(1個80円)のご飯ゾーンから半熟卵天(100円)、えび(200円)まで、トッピングの階層と価格がじわりじわりと変化していきます。

なんだか我々の食欲と贅沢レベルを試されているような気になってくるぞ。

……しかし!

ついにはごぼう天とたまねぎ天の無料コーナーに到達。

会計直前の無料トッピングはうれしさがぐんとアップしますね。

コの字カウンターの最初の角を曲がってお会計。

「汁あり(小)」のみなので550円です。

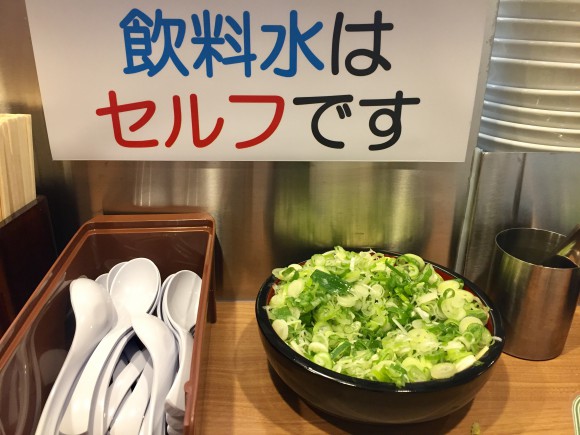

会計後にはれんげや箸などが置いているゾーンがあり、ねぎを好きなだけトッピングすることができます。

さらにコの字カウンターの2つ目の角を曲がると、無料惣菜コーナーがあります。

天かす、自家製キムチ、雷味噌(味噌と青唐辛子を使ったご飯のお供)のほか2~3品ほど店主おすすめのおかずが並びます。この日はほかに「小魚の甘露煮」と「めんたいマヨ」。

とりあえずひと通りちょっとずつ味見したいですよね。

汁ありうっど~ん。

スープは煮干し、鶏ガラ、野菜をじっくり煮込んでうるめ節で仕上げた「鶏和風出汁スープ」だそうです。福岡県産の醤油5種をブレンドして作った特製のかえしを使っているようです。

ひと口すすると煮干しがギュインと効いてきます。その後には鶏ガラと野菜の甘味とマイルドな味わい。ラーメンでは煮干しを鋭く効かせるスープは多いけれど、うどんでこんなにシャープに仕上げているのは初めてでした。

従来の「博多うどん」とは違って麺はもっちりとした平打ち麺。自社の製麺所で作った麺はうどん粉100%とのこと。弾力とコシ、歯ごたえがしっかりとしているのは熟成と圧延の過程のあるうどんの製法ならではですね。見た目は「どん◯衛」の麺のようですが、もっと厚みがあってどちらかというとフェトチーネのような食感でした。

デフォルトで刻み揚げと肉が入っているので全体的には甘味が強い仕上がりです。

徹底的にセルフで潔い

卓上にある調味料は「汁なし」用。

いろいろ混ぜてアレンジして食べるみたい。楽しそう!

食べた後は食器を返却します。

徹底的にセルフ方式。

文言だけではなく写真も添えられています。

「天ぷら用お皿」の位置が少しズレていますがきれいに片付くものですね。(日本人の特性なのかも)

セルフの業態といえば東京で展開している立ち食いうどんの「おにやんま」。

入り口と出口が分けられていてカウンターで迷う暇さえ与えてもらえない「戦場」感は、徹底して効率化されたこの店のベンチマーク店であることは間違いないでしょう。

うどんの注文を卓上札形式にしたのはわかりやすくて良いアイデアだなぁと感じました。

麺もコンセプトもおもしろい。

内装、価格設定、無料アイテムも含めたメニュー設計、卓上調味料。

どれをとってもよく考られた店でした。

※記事の内容は取材時点のものです。

■店舗情報

| 店名 | 元祖博多うっど〜ん「麺を喰らう」麺ショップ本店 |

|---|---|

| ジャンル | うどん、麺 |

| TEL | 092-292-5078 |

| 住所 | 福岡市博多区博多駅前3-9-12 アイビーコートⅢ1階 |

| 交通手段 | 博多駅博多口より徒歩6分。西鉄バス「博多駅前4丁目」より徒歩5分 |

| 営業時間 | 11:00~16:00 |

| 定休日 | 不定 |

関連記事

Related article

- PREV

- 角打ち・バル・個室と3業態で楽しめるイタリアン

- NEXT

- 獅子の作る草食系ラーメン